|

鹊桥二号中继星任务取得圆满成功

鹊桥二号中继星已完成在轨对通测试。经评估,中继星平台和载荷工作正常,功能和性能满足任务要求,可为探月工程四期及后续国内外月球探测任务提供中继通信服务,任务取得圆满成功。 2024-04-12 |

|

“一切都大变样”——中国南极考察队员话变迁

今年是中国极地考察40周年。从科研设备、气象保障到考察途中的衣食住行,方方面面的细节无不令“雪龙2”号上中国第40次南极考察队员们切身感受到身边的诸多变化,见证中国极地事业从无到有、由弱到强的大变迁。 2024-04-03 |

|

我国第四十次南极考察结束 “雪龙”满载而归

我国第四十次南极考察队领队张北辰介绍,本航次考察队顺利完成长城站、中山站、昆仑站、泰山站、秦岭站的站基度夏调查监测任务。在南极宇航员海、阿蒙森海、南极半岛海域、普里兹湾、罗斯海进行大洋调查及科学研究,通过开展营养级结构调查,为探究目标海域关键物种的基础食物源及其营养结构关系提供重要科学支撑。 2024-04-11 |

|

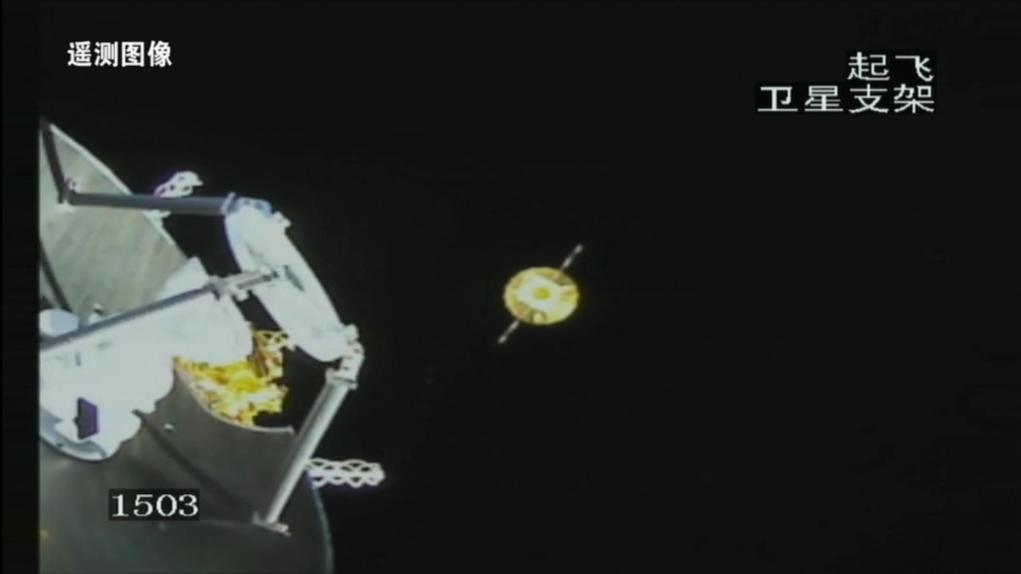

我国成功发射鹊桥二号中继星

鹊桥二号中继星作为探月工程四期后续任务的“关键一环”,将架设地月新“鹊桥”,为嫦娥四号、嫦娥六号等任务提供地月间中继通信。 2024-03-20 |

|

2023年度“中国十大气象科技进展”发布

3月28日,2023年度“中国十大气象科技进展”公布。评选由全国气象科教融合创新联盟牵头组织,旨在及时反映我国气象科技领域前沿和最新进展,宣传气象科技成果,引领和鼓励气象科技创新,营造创新氛围,凝聚加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化力量。 2024-03-28 |

|

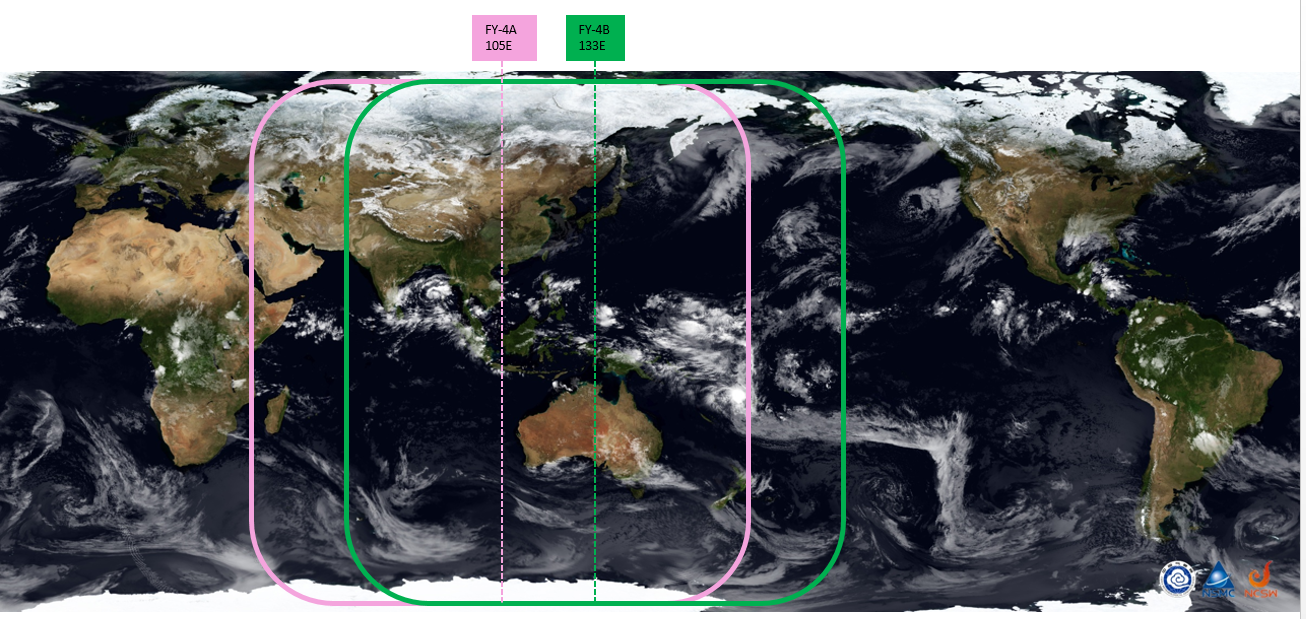

从东经133度成功漂移至东经105度轨道风云四号B星正式接替A星 为更多共建“一带一路”国家提供服务

3月5日,经过近一个月的漂移及业务调试后,风云四号B星(以下简称“B星”)成功接替风云四号A星(以下简称“A星”),在东经105度的静止轨道上恢复业务服务。B星轨位调整后,监测范围进一步西移,能为更多共建“一带一路”国家服务,提供天气预报、防灾减灾救灾等所需数据支撑。 2024-03-05 |

|

水电暖吃住行 南极考察站是如何运行的?

“好的考察站是建出来的,更是运维出来的。”魏福海说,中国南极考察站的运维工作由自然资源部中国极地研究中心负责,整体而言主要分为两个方面,即考察站的运维保障和科研支撑。 2024-02-29 |

|

中国第40次南极考察队圆满完成国际合作“环”计划航空调查

在中国第40次南极考察中,考察队员依托我国极地考察固定翼飞机“雪鹰601”,在比利时伊丽莎白公主站、澳大利亚莫森站和日本昭和站的协助下,成功获取了我国中山站至比利时伊丽莎白公主站冰盖边缘的详细冰厚、冰下地形等科学调查数据,为精确评估这一区域的冰量流失状况和冰盖不稳定性提供了重要依据。 2024-02-21 |

|

利用废旧电池可将二氧化碳转换为甲酸

利用同步辐射大科学装置的多种先进表征技术研究催化剂在服役状态下的结构演变和反应机理,对于开发酸稳定的碳转换催化剂和膜电极系统具有重要的科学意义和应用价值。 2024-02-20 |

|

“羲和号”再现太阳暗条爆发三维动力学过程

该研究成功再现了暗条、日珥等离子体物质的膨胀、抛射、回落、旋转和分裂等现象。相关成果近日刊发于国际学术期刊《天体物理学杂志快报》。 2024-02-07 |

|

第40次南极考察“雪龙2”号完成大洋考察作业

随着最后一个抛弃式温盐深仪作业结束,中国第40次南极考察“雪龙2”号大洋队完成了本航次走航及大洋调查任务。 2024-01-23 |

|

爱因斯坦探针卫星成功发射

爱因斯坦探针卫星是我国首颗大视场X射线天文卫星。它主要在软X射线波段,开展高灵敏度实时动态巡天监测,系统性地发现宇宙高能暂现和剧变天体,监测已知天体的活动性,探究其本质和物理过程。 2024-01-10 |

|

新一代气象超算系统建成 总算力达60PFlops,算力提升6.5倍

新一代气象超算系统正式建成,带来52PFlops(每秒5.2亿亿次浮点运算)的新增算力,气象超算总算力达到60PFlops,相比建成前提升6.5倍。 2024-01-10 |

|

中国在极地布放首个生态潜标

中国第40次南极考察队在阿蒙森海成功布放深水生态潜标,这也是中国首次在极地布放生态潜标。 2024-01-08 |

|

雪龙2”号大洋队开展首次考察作业

北京时间12月28日,中国第40次南极考察“雪龙2”号大洋队在西风带开始投放抛弃式温盐深仪,进行水文环境走航调查,这也是大洋队首次开展考察作业。 2023-12-29 |

|

给太空做“CT” 子午工程二期初步建成

近日,由16个观测台站、58个观测点组成的子午工程二期初步建成,将与此前建成的子午工程一期一起,建成世界最大空间环境地基监测网。其中,非相干散射雷达系统像一台面向太空的“超级CT”,能更好地监测整个空间环境的立体状态。 2024-01-02 |